图为:原易武古镇关帝大庙屋檐下精致的老木雕,现已作为收藏。

易武文化是多民族文化交融的结果,又是集儒、道、佛为一体的中华文化的具体展现。易武在唐代称“利润城”,何时改为易武,无确实资料可考。据历史和大唐的文化遗产提供的信息推测,易武的文名及其含义与儒文化为主流的汉文化有关。

据考证,易武在唐代当地人就种茶。明朝末期江西和云南石屏汉人开始进入易武种茶,面积不足一万亩。清雍正七年1729)古六大茶山改土司制为“流官制”,清政府实行“茶引”制放宽茶叶专卖,为易武茶山的发展提供了体制和政策保证。于是,大批汉人涌入易武,用了近半世纪的时间,建易武茶山面积达3万多亩,出现了“山山有茶树,处处有人家”,10万人入山做茶的景象。易武茶文化就是这样一个特定的历史条件下形成的,其中经济的发展是决定性的,是前提和条件。易武茶文化的主流文化是集儒、道、佛为一体的中华文化。易武的“易”得于“易经”的易,“武”得于“武圣”的武。单看这易字也很有意思,从字体上看,“易”又似日月相交之形,“易武”从文化根源上看,应是一文一武之本意。这点我们可以用以下文化遗产证实。

图为:行进在山林中的马帮

易武辖区的庙多为武庙,即关帝庙(石屏会馆)。如建于乾隆时期漫撒茶山的弯弓大庙供奉关公、孔明、送子娘娘等。从遗留的残垣断墙看规模十分壮观。建于嘉庆年间的麻黑大庙,大殿供奉关圣帝,上书四个大字“赤日中天”。门口的对联为“匹马斩颜良河北英雄皆丧胆,单刀会鲁肃江南弟子尽寒心”。建于光绪年间的易武关帝庙规模较大,除了大殿供奉关圣、关平、周仓外,左边供奉有诸葛亮和观音。还有易比关公大庙也是同样的建筑规模。

易武的非物质文化遗产有庙会、文会、天君会和花灯会。

庙会。民间以五月十三日为关公诞辰日,举行庙会祭关圣。悬挂“忠义”匾额,教育世人以忠义之身,诵经念佛,祈求关帝御灾除患。

文会。每年七月七日,在庙前大天井陈列书画、珍宝、古董,抬龙舟游街绕巷,沿街居民行人皆供献茶叶、食品,教导人们修桥补路,尽义务,做善事。

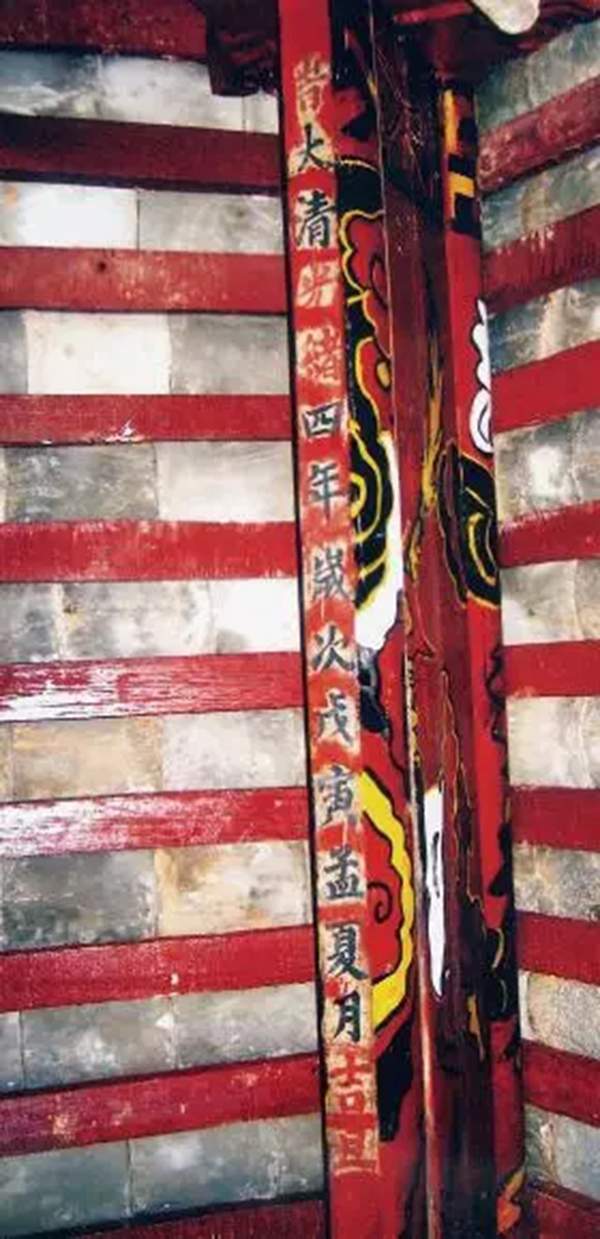

图为:易武关帝大庙,始建于清光绪四年

天君会。人们跳狮子,舞龙灯,赶会观戏,交流物资。举行跑射箭活动,身穿盔甲袍服,画脸描眉,从大天井出发绕镇一周。

花灯会。每年正月十五,大天井立柱挂灯,搭台观戏。特制“万家灯”形似莲花,中间点上红烛。灯烛辉煌,鼓声爆响、花灯歌舞街巷相闻。

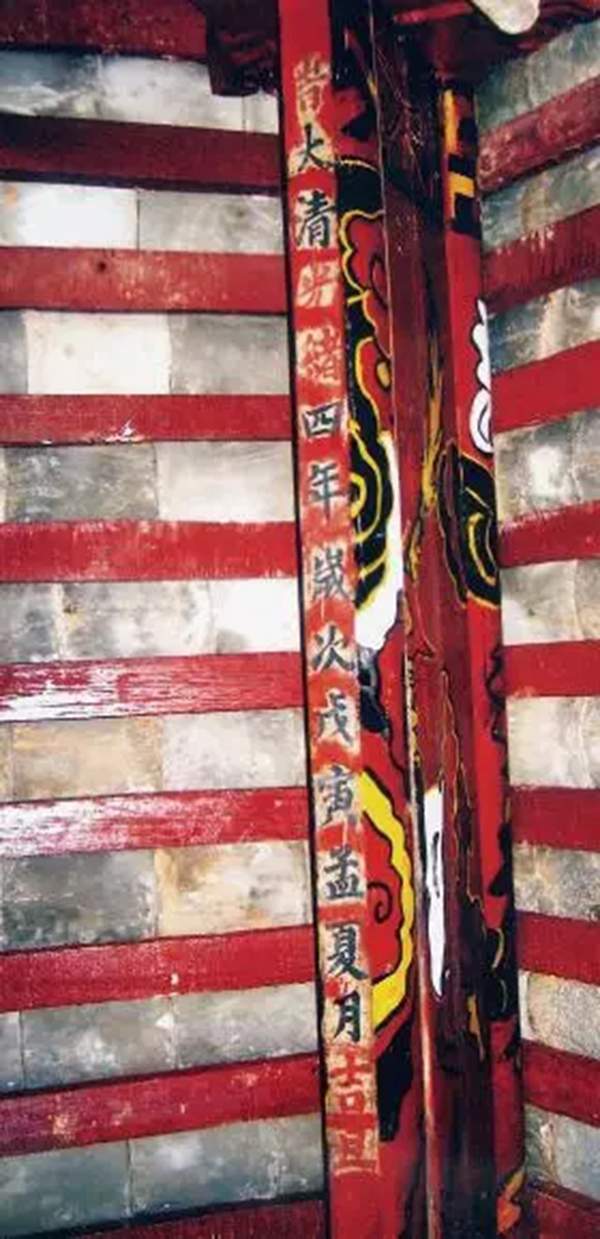

图为:关帝大庙顶横梁上依然清晰地写着立庙日期,“大清光绪四年”

岁月峥嵘,古镇沧桑。历史的辉煌已烟消云散,但留在关帝庙大梁上的雕梁画栋,庙前的大天井和古街石板上的印迹沉淀着古镇文化的深厚底蕴,待我们去探寻古镇文化的神秘。

在易武这块沃土上生长着上万亩的千年野生古茶树、过渡型古茶树和栽培型古茶树、古茶园。它们是大自然和人类共同创造的财富,是宝贵的自然、文化遗产,是茶树的基因库,是茶文化的“博物馆”。

图为:千年古茶树

易武古茶山,系古六大茶山中茶园面积最大、产量最大的茶山。易武古茶山植茶、制茶、易茶历史悠久,尤其在清朝后期成为了古六大茶山中最热闹繁华的茶马古镇和茶叶加工、集散中心。据史料记载,清嘉庆、道光年间,易武山每年产干茶7万余担。所产普洱茶就源源不断地由骡马队运出,经普洱、到下关、过丽江、进四川,到达康藏地区,部分运印度、尼泊尔等地。为便于马帮运输,清道光年间重修改扩了从思茅厅至倚邦、易武240公里的五尺宽青石条茶马驿道,贯穿于普洱古六大茶山。为扩大茶叶贸易,官府和茶商还联合筹资开辟了一条从易武至老挝、转越南、走南洋的“茶马商道”。茶商马队纷纷前来易武,终年驮铃回荡,商旅塞途,造就了易武历史上茶庄林立,商贾云集的兴盛景象。今天的古道上,那一段段残破的青石板路仍清晰可见,房基、石道上残存的浮雕、石碑、匾牌和古茶庄遗址等,向后人讲述着那曾有过的繁荣辉煌的历史。

图为:易武植被保护完整,气候湿热,古茶树常年生机盎然

易武古茶山东中部高、南北西三面低,海拔656~2023米之间。最高的村寨三合社海拔1433米,最低的纳么田海拔为730米。海拔差异大,形成了“十里不同天”的立体型气候,具有温湿、温暖型两种气候特点,不同的小区域气候条件造成了不同的生态环境。

图为:古代马帮驮茶鞍具

易武山高雾重,土地肥沃,温热多雨。茶区土壤,在热带亚热带季雨林气候条件下,由紫色岩和沙岩母岩上风化发育而成,主要为砖红壤、赤红壤、黄壤,各地土质呈微酸性反应。土壤成分积累快,分解利用快,土壤有机质含量4.5%以上。土层深厚,土壤透气性好,有机质含量高。古茶树分布区域植被生态系统保持较好,构成了良好的生态环境,是种植茶叶的理想之地。

“山山有茶树,寨寨都种茶”,“万亩茶山万担茶”这是易武镇古茶山的真实写照。在多数自然村寨不论是中低海拔的山谷还是高海拔山梁,都有疏密不一的古茶园分布。全镇拥有古茶园总面积1.4万亩,主要集中分布于麻黑、易武两个村委会的各个老茶山,树龄最高的落水洞栽培型大叶茶种,有少数为勐腊种。分布疏密不一,密度大的80至100余株/亩,密度小的30~55株/亩。古茶树主要分布在海拔910~1463米之间的古茶山地区,树龄高的基本上分布在海拔千米以上植被较完好的古茶山,并有东、南、北三面分布多而西面少的特点,这与自然山势和人群聚居分布有关。

图为:古代马帮铃铛

代表性古茶树有:易武村落水洞茶王树、铜箐河洒代大茶树、刮风寨大茶树。古茶树特点为:茶树分枝密,叶均水平生长;分枝级数较多,最多达四级;叶形多为长椭圆形,叶茎楔形,叶长叶宽脉对;色泽为绿或深绿色。本文节选曾丽云《易武—古茶第一镇》一书。